从第二次世界大战时期到1960年代,由美国军人在军事基地组建的福音队帮助复兴了很多当地英国教会。故事是这样开始的…

友好入侵

英国从1939年9月起就处于战时状态,而从1941年12月的珍珠港事件之后,美国也参战了。1942年,大量美国人来到英国,世人称之为“友好入侵”(Friendly Invasion)。美国第八航空队来到了位于英格兰东部的空军基地。数百万美国男性和数千名妇女要横渡大西洋,他们通常选择乘坐像玛丽皇后(Queen Mary)这样的船只。

随军牧师

美军拥有自己的牧师团,每个空军基地都有自己的小教堂。这些小教堂会由随军牧师主持服务,他们不仅要举行宗教礼拜仪式,还承担着为阵亡军人举行葬礼和追悼会的悲伤任务。战争期间,美国军人通常被区分为新教徒、天主教徒和犹太教徒,少数人也会被认定为摩门教徒。通常情况下,一个大型军事基地会有三位随军牧师:一名新教牧师、一名天主教神父,以及一名犹太教拉比。很多美国军人都被认定为基督徒,但只有少部分会主动去基地里的小教堂做礼拜,部分人可能会在空闲的时候寻找参加当地教会,还有一部分可能只是名义基督徒。对于很多人而言,战争的大背景可能会加深他们的信仰,或者说有时候战争的罪恶会挑战他们的信仰。

由美国人发行的新约圣经

美国随军牧师配发的是小型英王钦定版新约圣经。这些约三英寸宽、四英寸半高(公制单位的话,即约7.62厘米宽、11.43厘米高)的棕色封面新约圣经通常由美国圣经协会印制。圣经之所以选择英王钦定版,是因为当时还没有我们今天使用的现代译本。每本新约圣经的内部都放有一页印有美国时任总统富兰克林·德拉诺·罗斯福的签名信,内容为“作为(美国)总司令,我很荣幸地向所有服役于美国武装部队的人士推荐阅读圣经。几个世纪以来,很多不同信仰、不同出身的人都从这本圣典中寻找到了智慧、忠告和启迪。它是力量之源,从现在到今后,一直会是实现人类灵魂最高愿望的帮助”。

福音队

部分军事基地的随军牧师会成立由福音派基督徒军人组成的福音队。他们会为其他同袍们提供属灵支持和宗教指导。福音队通常是跨教派的,无论成员的信仰是浸信会、卫理会、公理会、长老会、五旬节派抑或是其他教派都没有影响。如果一个地区有很多军事基地,那么福音队会更多地会在各个军事基地之间作巡回。随着时间的推移,福音队的人员构成都会发生变化。

功能

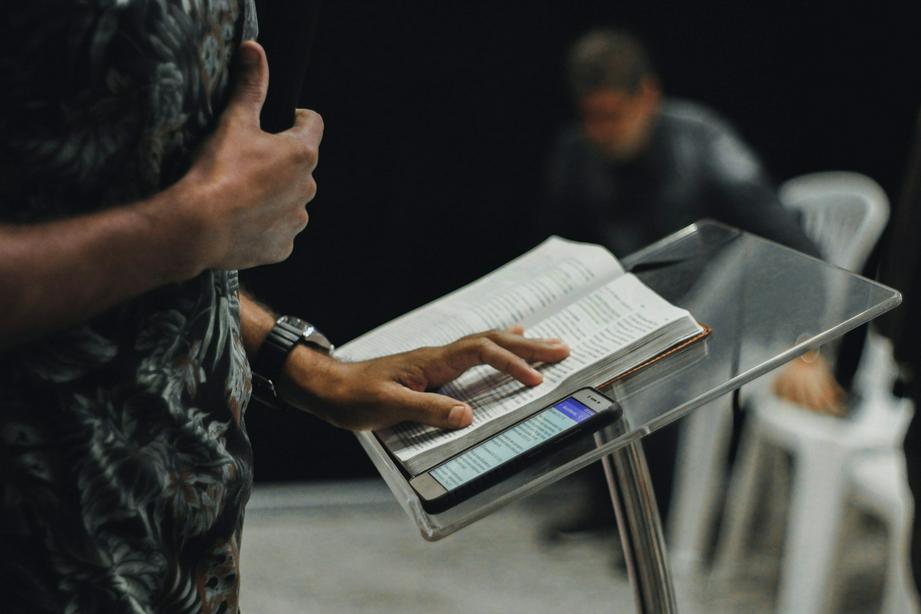

福音队会通过举办查经班、祷告会和礼拜仪式提供属灵支持。他们在军营小教堂和医院中举行活泼生动的仪式,目的是鼓励军人信仰基督教。他们在很多时候与人的接触节点是因为自己的工作而遇到那些悲伤和受伤的人。他们会散发福音书、新约和其他资料。他们最经常发放的就是那本由随军牧师团发布的口袋版新约圣经。

福音队的服事

随着时间的推移,这些福音队开始与当地英国教会建立联系。这种联系通常开始于同样也是随军牧师的当地牧师,或者是与当地会众建立了友好关系的一名军人。通常来说,一支福音队会有四位到七位军人,一位负责礼拜开场,一位负责领导祷告,另一位负责证道,其他人则是负责独唱、二重唱或四重唱。也可能有人负责奏乐,歌唱一些朗朗上口的小合唱。通常情况下,团队成员会特意挑选自不同教派或不同美国联邦州的人。他们通常被称呼为“美国福音队”,有时也会被称之为“军人福音队”或“见证队”。

在英国,信仰见证要更为有趣,因为这些见证讲述到美国日常生活的具体细节,或是在军事环境下对祷告的回应,这些都令当地英国人非常着迷。队员们的年龄往往都不大,可能还只有19岁或20岁出头,对年轻人来说是很有吸引力的。

在每次礼拜结束后,如果有人决志,队员就会送给对方一本随军牧师团发布的小型新约圣经。这本圣经的封面内页上可能有队员的签名和日期,提示对方已经信主了。通常来说,福音队可能在一间教会举行礼拜,然后受邀去到另一间教会,他们在当地建立了一定的声誉,部分年轻人可能会跟随福音队的行程。对于某些年轻女孩子而言,身着制服的英俊青年男性是额外吸引力和参加聚会的由头。

博文顿福音队

从1942年8月开始,美国军人驻扎于位于奇尔特恩山区巴克斯/赫茨边界的博文顿机场。这座机场是大战中最重要的空军基地之一,随军牧师总长弗兰克·米勒(Frank L Miller)上校就驻扎在这里。一群福音派人士与这位随军牧师建立起了联系,还与当地卫理会牧师维尔茅斯(Rev.Dr.Wearmouth)结为好友。维尔茅斯写过一本名为《随军牧师日记选录》(Pages from a Padre's Diary)的书,讲的是他在第一次世界大战中担任随军牧师的经历。

博文顿基地的一群美国军人组建了“美国福音队”,虽然这支队伍有时也包括了一些加拿大人。美国俄亥俄州中士吉布·克拉克(Gib Clark)和田纳西州比尔·戴尔(Bill Dyer)负责领导这支福音队。他们在周六晚上的莱伊希尔村(Ley Hill)举行青年晚会,在周日于奇尔特恩山区的当地卫理会和浸信会举行礼拜,这些教会分散于切萨姆、海默尔亨普斯特德和伯克汉斯泰德及其周边地区,尤其是切萨姆附近的奇尔特恩村落。当时,大多数奇尔特恩村落都有卫理会或浸信会的教堂,不过有些在后来关闭了。

战争结束后,团队里的一些人留在当地,在当地部分教会举行了为期一周的复兴宣教活动。这支福音队的人员构成没有保持不变,有些人离开了,于是他们招募了部分当地人,这样团队就成为了“英美福音队”。在后来的1946年,两间教会在美国人离去了建立了他们自己的福音队。

联合国家见证队

1942年,英国伦敦成立了一支福音队,名为“联合国家军人见证组”(United Nations Forces Witness Team)。这支队伍有时也被称之为“联合国家福音队”(United Nations Gospel Team),由美国、英国和加拿大的军人在伦敦建立,但队伍在不同时期也包括了来自新西兰、澳大利亚、牙买加、印度和荷兰的人员。他们在大理石拱门进行过聚会,举办过多达300人参加的查经班和祷告会。

由从五十名身着不同制服的男士女士们挑选出来的一支队伍在伦敦地区的教会举行礼拜。这个故事后来被写入到一本名为《从得救到救他人:联合国家见证队的故事》(Saved to Save Others – the Story of the United Nations Witness Team)的书中。这本书由团队成员写于1947年,领导团队直至1946年解散的哈里·扬(Harry Young)作了本书的编辑。汤姆·里斯(Tom Rees)在1947年为本书编写了前言,作“英伦年轻人正在探寻真诚和现实….他们的宗教跟得上时代,而且还行之有效”。

其他战时福音队

在1945年,一支名为“TNT福音队”(TNT Gospel Team)的队伍在拉肯希思空军基地开展活动,还在西萨福克郡的伯里和纽马克特地区的教会举行了礼拜。另一支团队名为“普雷斯顿福音队”,由来自兰开夏郡普雷斯顿地区基地的美国人组成。

战后的福音队

战后,由于冷战持续和柏林空运等事件,英国保留了很多美国军事基地。和平时期,福音队更容易开展活动,在不同的基地里组建了新的福音队。在1950和60年代,萨福克的拉肯希思基地有一支福音小组,他们被称作“十字架士兵”(Soldiers of the Cross),后来改称“君王的信使”(King’s Messengers)。

在斯肯索普基地进行运作的另一支队伍称之为“美国福音队”(American Gospel Team),在威尔士南部一支由弗兰克·冈萨雷斯(Mr.Frank Gonzales)领导的队伍称作“君王使者”(The King’s Envoys)。1964年1月,来自美国加州帕萨迪纳的吉姆·史密斯(Jim Smith)在埃塞克斯郡北部的韦瑟斯菲尔德基地组建了一支团队。他的这支队伍称作“福音士”(The Gospelairs),在萨夫隆-瓦尔登地区服事直至1966年。

遗产

回到北美后,这些福音队中的大部分成员都步入了基督教事工。他们的基地和欢迎他们的英国教会是他们积极培训的场所。在战后美国宗教复兴时期,这些人后来成为传教士、牧师,或在福音组织中担任领导职务。同时,他们访问过的当地教会有过某种形式的复兴,现在拥有了更大的青年团体。这些教会接纳了部分新的合唱曲目和活泼的敬拜风格。在美国人离开后,部分教会接受了这一思想,成立了自己的福音队。这些年轻人当中有很多继续讲述着美国人来到这里见证他们对耶稣信仰的故事。

这些福音队产生了文化影响,因为他们帮助奠定了战后福音运动的基础。在葛培理到英国来的时候,很多英国人已经品尝到美式福音宣教的滋味,还非常之喜欢。

今天,在英格兰某些角落处,还有些日渐稀少的老年人依然深情地怀念着来到他们教会、燃起他们信仰的美国军人。

源自Christian Today,原作者Neil Rees

感谢您的阅读!我们非常重视每一位读者的声音。若您在阅读过程中有任何想法、疑问、建议或其他想与作者交流的内容,或愿意帮助指出文章的不足之处、提出改进建议,欢迎通过邮件(jidushibao@gmail.com)与我们分享。您的反馈不仅能帮助我们不断优化内容质量,也能让更多读者受益。我们会定期整理与回复大家的意见,优秀的建议还可能在后续更新中得到采纳。

反馈时,也请您具体指出是针对哪篇文章提出的意见与反馈。

期待与您保持互动,让内容在交流中不断完善。

立场声明

基督时报特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,基督时报保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“基督时报”的文章权归基督时报所有。未经基督时报授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话 (021-6224 3972) 或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(ChTimes)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。